Merito di Pascoli è stato quello di inserire la poesia italiana nel gran fiume del simbolismo europeo. Cioè in quella corrente di lirica pura che, con Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé (i quattro simbolisti più autentici perché poeti puri, poeti in senso assoluto) affida alla poesia la scoperta delle illuminazioni, dei rapporti simbolici che corrono tra le cose, tra gli uomini e le cose, tra gli uomini e il loro inconscio. Oltre e fuori del linguaggio comune, pratico, che serve alla comunicazione, i simbolisti svuotano la parola del suo senso originario, etimologico, contenutistico e la usano non per descrivere realisticamente, per fissare oggettivamente dei paesaggi, delle figure umane o storie, ma per suggerire il diverso, per evocare il mistero, per richiamare ed esprimere l’inconosciuto che circonda e assedia l'uomo.

sabato 20 febbraio 2010

Giovanni Pascoli, poetica e percorso letterario. Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, Poemi Conviviali

Merito di Pascoli è stato quello di inserire la poesia italiana nel gran fiume del simbolismo europeo. Cioè in quella corrente di lirica pura che, con Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé (i quattro simbolisti più autentici perché poeti puri, poeti in senso assoluto) affida alla poesia la scoperta delle illuminazioni, dei rapporti simbolici che corrono tra le cose, tra gli uomini e le cose, tra gli uomini e il loro inconscio. Oltre e fuori del linguaggio comune, pratico, che serve alla comunicazione, i simbolisti svuotano la parola del suo senso originario, etimologico, contenutistico e la usano non per descrivere realisticamente, per fissare oggettivamente dei paesaggi, delle figure umane o storie, ma per suggerire il diverso, per evocare il mistero, per richiamare ed esprimere l’inconosciuto che circonda e assedia l'uomo.

venerdì 19 febbraio 2010

Eugenio Montale, poetica. I limoni. Non chiederci la parola

Dagli albori del secolo si discute

se la poesia sia dentro o fuori.

Dapprima vinse il dentro, poi contrattaccò duramente

il fuori e dopo anni si addivenne a un forfait

che non potrà durare perché il fuori

è armato fino ai denti

(da Quaderno di quattro anni, 1977)

LA POESIA NON È FATTA PER NESSUNO. Negli anni in cui era vivo il dibattito sull’autonomia della cultura,Montale esprimeva in questa poesia la sua diffidenza per le ideologie che pretendono l’impegno politico degli artisti.

Asor

Asor, nome gentile (il suo retrogrado

è il più bel fiore)

non ama il privatismo in poesia.

Ne ha ben donde o ne avrebbe se la storia

producesse un quid simile o un’affine

sostanza, il che purtroppo non accade.

La poesia non è fatta per nessuno,

non per altri e nemmeno per chi la scrive.

Perché nasce? Non nasce affatto e dunque

non è mai nata. Sta come una pietra

o un granello di sabbia. Finirà

con tutto il resto. Se sia tardi o presto

lo dirà l’escatologo, il funesto

mistagogo che è nato a un solo parto

col tempo – e lo detesta.

(in Diario del ‘72)

IL DIRITTO DI ESSERE DIVERSO. Se si nega all’artista il diritto di mantenere una posizione individuale si finisce per negare il diritto alla diversità, pretendendo di rendere tutti “normali”, conformi alle regole, fossero anche quelle del migliore dei sistemi politici:

«L’ipotesi di una società futura migliore della presente non è punto disprezzabile, ma è un ipotesi economica-politica (...). Credo altresì che non sono possibili previsioni sul posto che occuperà l’arte in una società migliore della nostra. Platone bandiva i poeti dalla Repubblica: in certi paesi di nostra conoscenza sono banditi i poeti che si occupano dei fatti loro (cioè della poesia) anziché dei fatti collettivi della loro società (...). È possibile concepire un mondo in cui il benessere e la normalità dei più lasci libero sfogo all’inadattamento e allo scompenso di infime minoranze. In ogni modo questa ottimistica prospettiva lascia aperto il dissidio fra l’individuo e la società. E altrettanto possibile l’ipotesi che il dissidio sia risolto manu militari (con forza),sopprimendo l’individuo inadattabile. Quello che appare invece improbabile e indimostrabile è l’automatico - o rapido- avvento di un’età dell’oro (nelle arti) non appena sia mutata la struttura sociale».

LA NORMALITA DEL MONDO MIGLIORE”. La diffidenza di Montale per la “normalità” di quel “mondo migliore” che dovrebbe costituire l’oggetto della poesia è il tema di La caccia:

Si dice che il poeta debba andare

a caccia dei suoi contenuti.

E si afferma altresì che le sue prede

debbono corrispondere a ciò che avviene nel mondo,

anzi a quel che sarebbe un mondo che fosse migliore.

Ma nel mondo peggiore si può impallinare

qualche altro cacciatore oppure un pollo

di batteria fuggito dalla gabbia.

Quanto al migliore non ci sarà bisogno

di poeti. Ruspanti saremo tutti.

(dal Diario del ‘72)

IL POETA NON PUÒ DARE INDICAZIONI. Nella prima delle sue raccolte, Ossi di seppia (1925),Montale esprimeva infatti la sfiducia nel potere della parola, nell’idea che il poeta possa intervenire sulla realtà o dare delle indicazioni:

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco

lo dichiari e risplenda come un croco

perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l’uomo che se ne va sicuro,

agli altri ed a se stesso amico,

e l’ombra sua non cura che la canicola

stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti,

sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.

Codesto solo oggi possiamo dirti,

ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

PARAFRASI E COMMENTO. Anche questa poesia, come I limoni, contiene una dichiarazione di poetica, soprattutto dal punto di vista formale.

Il poeta si rivolge all’uomo in genere. abituato per lunga consuetudine a ricevere messaggi dai poeti-vati e a considerarli maestri di vita, e gli dice che lui è tutt’altro che un poeta-vate: è soltanto un individuo isolato, come lo sono tutti gli uomini, e si sente smarrito in un mondo incomprensibile e indecifrabile. Rispetto agli altri, egli ha solo il coraggio di piegarsi con dignità al male di vivere, senza abbandonarsi a fantasie e a illusioni consolatorie, e senza assumere la posa del maestro o del vate.

Non chiederci (o uomo) la parola,ossia dei versi che valgano a squadrare, a plasmare rigorosamente da ogni parte il nostro animo informe, confuso e caotico, né tali che valgano a rivelare chiaramente, in modo inequivocabile (a lettere di fuoco) (la sua natura) e siano splendidi come il (fiore giallo del) croco, che spicca tutto solo in un prato polveroso.

La seconda strofa ha un tono esclamativo ambiguo, che può denotare meraviglia, invidia o commiserazione, verso chi, al contrario di lui, è privo di angosciosi interrogativi esistenziali e crede di avere delle certezze.

Ah, io ammiro (o invidio o commisero) l’uomo che è sicuro di sé, ha fiducia negli altri e in se stesso e non riflette sulla precarietà della vita umana, simboleggiata dalla sua ombra che la canicola imprime sopra un muro scalcinato.

(Perciò) non domandarci (o uomo) torna a ripetere il poeta - la formula magica che possa darti nuove certezze svelandoti i misteri della vita e dell’universo, ma solo qualche sillaba storta, dura, aspra, secca come un ramo (che è la più adeguata ad esprimere la nostra disperazione e la nostra desolazione).

Pertanto, solo una cosa oggi possiamo dirti: ciò che non siamo, ciò che non vogliamo (ossia gli aspetti negativi della nostra condizione umana e quelli altrettanto negativi della Storia).

L’INCOMUNICABILITÀ. Le parole non possono comunicare la pena segreta del vivere:

So l’ora in cui la faccia più impassibile

è traversata da una cruda smorfia:

s’è svelata per poco una pena invisibile.

Ciò non vede la gente nell’affollato corso.

Voi, mie parole, tradite invano il morso

secreto, il vento che nel cuore soffia.

La più vera ragione è di chi tace.

Il canto che singhiozza è un canto di pace.

(da Ossi di seppia)

L’IMPORTANZA DELLE DIFFICOLTÀ PER IL POETA. In un articolo pubblicato sulla “Gazzetta del Popolo” nel 1931 (adesso si legge in Sulla poesia, 1976) Montale scriveva che, a differenza di quanto pensavano i poeti liberisti, gli “ostacoli”, e gli “artifizi” (per esempio la rima)sono importanti per la poesia: “non si dà poesia senza artifizio”.

LE EMOZIONI TRASFORMATE IN OGGETTI. Il lavoro del poeta sulla sua materia, le parole, deve arrivare a rendere concrete le emozioni correlandole agli oggetti: «Il poeta non deve soltanto effondere il proprio sentimento, ma deve altresì lavorare una sua materia, verbale, fino a un certo segno, dare della propria intuizione quello che Eliot chiama un correlativo obiettivo. (nota: La poetica dell’objective correlative venne elaborata intorno al 1920 dal poeta angloamericano Thomas Stearns Eliot: si differenziava dal simbolismo per l’importanza che attribuiva alla fisicità degli oggetti e dunque all’intensità con cui sì impongono al lettore, evocando le sue emozioni). Solo quando è giunta a questo stadio la poesia esiste, e lascia un’eco, un’ossessione di sé».

L’IMPORTANZA DEGLI OGGETTI. In una intervista sull’ermetismo rilasciata nel 1940 (adesso si legge in Sulla poesia) Montale precisava questa idea, sostenendo che nel lavoro del «poeta nuovo» è importante la tendenza «verso l’oggetto, verso l’arte investita, incarnata nel mezzo espressivo, verso la passione diventata cosa».

IL MALE DI VIVERE. Un esempio di questa poetica è una poesia che fa parte della raccolta Ossi di seppia (1925),in cui l’emozione (l’angoscia, il male di vivere) viene collegata a una serie di oggetti:

Spesso il male di vivere ho incontrato:

era il rivo strozzato che gorgoglia,

era l’incartocciarsi della foglia

riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio

che schiude la divina Indifferenza:

era la statua della sonnolenza

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

PARAFRASI E COMMENTO. Il poeta si rivolge all’uomo in genere, abituato per lunga consuetudine a ricevere messaggi dai poeti-vati e a considerarli maestri di vita, e gli dice

COSE E PAROLE. L’importanza per gli oggetti e la cura per le parole che li devono rendere concreti è una caratteristica importante della poesia di Montale (per l’attenzione alle cose e alle parole Pascoli è di fatto il poeta che ha aperto la strada alla poesia del Novecento).

La poesia “I limoni” (che apre la sua prima raccolta, Ossi di seppia) dichiara l’attenzione per le cose comuni e modeste e l’avversione per la pretesa che i poeti abbiano il riconoscimento sociale di una funzione pubblica e solenne (laureati) e per le parole scelte solo per la loro importanza letteraria e non per le cose che indicano.

Le cose semplici e concrete che, come i limoni, rappresentano emozioni vive (le sensazioni legate ai colori, agli odori, alle canzoni, alla luce e al calore del sole), danno l’impressione (che si rivela però immediatamente una «illusione») di poter svelare da un momento all’altro il «segreto» del mondo, della vita (si tratterebbe di scoprire qual è lo «sbaglio», visto il sentimento di inadeguatezza rispetto alla realtà da cui nasce la poesia di Montale).

I limoni

Ascoltami, i poeti laureati

si muovono soltanto fra le piante

dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.

Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere

mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla:

le viuzze che seguono i ciglioni. discendono tra i ciuffi delle canne

e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.

Meglio se le gazzarre degli uccelli

si spengono inghiottite dall’azzurro:

più chiaro si ascolta il sussurro

dei rami amici nell’aria che quasi non si muove,

e i sensi di quest’odore

che non sa staccarsi da terra

e piove in petto una dolcezza inquieta.

Qui delle divertite passioni

per miracolo tace la guerra.

qui tocca a noi poveri la nostra parte di ricchezza

ed l’odore dei limoni.

Vedi, in questi silenzi in cui le cose

s’abbandonano e sembrano vicine

a tradire il loro ultimo segreto,

talora ci si aspetta

di scoprire uno sbaglio di Natura,

il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta

nel mezzo di una verità.

Lo sguardo fruga d’intorno,

la mente indaga accorda disunisce

nel profumo che dilaga

quando il giorno più languisce.

Sono i silenzi in cui si vede

in ogni ombra umana che si allontana

qualche disturbata Divinità.

Ma l’illusione manca e ci riporta il tempo

nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra

soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.

La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta

il tedio dell’inverno sulle case,

la luce si fa avara - avara l’anima.

Quando un giorno da un malchiuso portone

tra gli alberi di una corte

ci si mostrano i gialli dei limoni;

e il gelo del cuore si sfa,

e in petto ci scrosciano le loro canzoni

le trombe d’oro della solarità.

PARAFRASI E COMMENTO: I Limoni. È una poesia particolarmente significativa per conoscere la poetica di Montale il quale qui dichiara di rifiutare perentoriamente la poesia aulica tradizionale, e di amare gli aspetti aspri e disarmonici della realtà, quelli che i poeti laureati giudicherebbero impoetici e non degnerebbero nemmeno di uno sguardo. Ed invece anche la cosa più modesta, per esempio la vista improvvisa del giallo dei limoni nel tedio di un giorno invernale, può offrire allo spirito un momento di gioia, l’intuizione di qualche verità.

La poesia si divide in due parti. La prima (vv. 1-21) ha carattere descrittivo e ritrae un tipo di paesaggio ligure aspro e accidentato, caro al poeta.

I poeti laureati –egli dice– quelli cioè ufficialmente riconosciuti meritevoli della gloria poetica (con riferimento soprattutto a D’Annunzio), se devono parlare di piante, amano citare quelle che hanno nomi poco usati, come i bossi, i ligustri e gli acanti.

Io, per quanto mi riguarda, amo le strade che sboccano nei fossi erbosi, dove in pozzanghere mezzo prosciugate i ragazzi afferrano qualche piccola anguilla: (amo anche) i sentieri che percorrono gli orli dei fossati (ciglioni), discendono tra i ciuffi delle canne, immettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.

È preferibile (stare qui, di sera), se i canti assordanti (gazzarre,) degli uccelli cessano come assorbiti dall’azzurro (del cielo); allora più distinto si avverte il fruscio dei rami amici nell’aria che è quasi immobile, e (più distinta si avverte) la percezione dell’odore (della natura), che non si stacca dalla terra e fa scendere nell’animo, come una pioggia, una dolcezza ansiosa.

Qui (in questa atmosfera di pace) si placa, per miracolo, l’urto delle passioni quotidiane che sono sviate in altra direzione; qui (in questi paesaggi scabri) anche per noi poveri viene la nostra parte di ricchezza, offerta dall’odore dei limoni.

La seconda parte (vv. 22-fine) ha carattere riflessivo. Il poeta si sofferma a osservare gli aspetti della realtà per trovare il varco che lo porti a scoprire il mistero della natura. È un’illusione che dura poco, ma essa può rinnovarsi nei momenti più impensati, per esempio, quando, all’improvviso, nel gelo dell’inverno, da un cortile ci appaiono i gialli dei limoni, dandoci un momento di rara ebbrezza.

Nei silenzi di questi luoghi, in cui le cose si aprono (a noi) e sembrano volerci svelare la loro intima essenza, talora si spera di scoprire il varco attraverso il quale possiamo conoscere il mistero della natura. Il poeta si serve di quattro metafore a sottolineare l’ansia tormentosa della conoscenza: egli spera di scoprire lo sbaglio di Natura, il punto morto del mondo, la rottura dell’equilibrio universale per un anello che non tiene più, il filo da dipanare che ci metta a contatto con la verità.

Lo sguardo scruta intorno, la mente analizza le cose, le mette in relazione tra loro (notandone le affinità), o le separa (notandone le differenze), mentre di sera si diffonde intorno il profumo (dei limoni). Questi sono i silenzi in cui in ogni ombra umana che si allontana sembra di vedere un essere divino, disturbato come infastidito da una realtà che non è alla sua altezza:.

Ma l’illusione (di essere quasi un essere divino) vien meno e il tempo ci riporta nelle città rumorose, dove l’azzurro (del ciclo) si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra i cornicioni dei palazzi (tra le cimase). La pioggia (dell’autunno), poi, stanca la terra (battendola in continuazione); quindi il tedio dell’inverno si addensa sulle case. la luce si affievolisce, l’anima si rattrista.

(Ma la stessa illusione può ripetersi) quando, nel gelo invernale, (all’improvviso) da un portone mal chiuso, tra gli alberi di un cortile, si mostrano a noi i gialli dei limoni. Allora il gelo del cuore si scioglie, ed i limoni, richiamando alla mente, per analogia del colore, le trombe doro del sole (cioè suoi fasci di luce gioiosa) ci donano l’ebbrezza di un momento di gioia, riversando su di noi lo scroscio delle loro canzoni.

Un’ultima considerazione. L’Ascoltami confidenziale con cui si apre la poesia (così come il Vedi), non deve far pensare ad una persona precisa bensì ad un fittizio interlocutore: a tutti noi lettori.

LA MUSICA DELLE PAROLE. Scrivendo, venti anni dopo, di questo suo primo libro, Montale diceva che non erano i contenuti il motivo che lo avevano spinto a comporre le sue poesie: i contenuti non rappresentavano una intenzione che precedeva la composizione («programmatica»), ma erano soltanto spiegazioni date dopo averle scritte («a posteriori»). Questo perché la sua attenzione si era concentrata non sul piano del contenuto, ma sul piano dell’espressione, sulla ricerca cioè delle parole, ed era stata orientata soprattutto sul loro valore musicale.

«Le intenzioni che oggi espongo sono tutte a posteriori. Ubbidii a un bisogno di espressione musicale. Volevo che la mia parola fosse più aderente di quella degli altri poeti che avevo conosciuto. Più aderente a che? Mi pareva di vivere sotto a una campana di vetro, eppure sentivo di essere vicino a qualcosa di essenziale. Un velo sottile, un filo appena mi separava dal quid definitivo. L’espressione assoluta sarebbe stata la rottura di quel velo, di quel filo: una esplosione, la fine dell’inganno del mondo come rappresentazione. Ma questo era un limite irraggiungibile. E la mia volontà di aderenza restava musicale, istintiva, non programmatica. All’eloquenza della nostra vecchia lingua volevo torcere il collo, magari a rischio di una controeloquenza» (in Intenzioni (Intervista immaginaria), 1946; adesso si legge in Sulla poesia).

LA RICERCA E L’INCOMUNICABILITÀ DELLA POESIA, L’ILLUSIONE DELLA REALTÀ. Al centro di un’altra poesia degli Ossi di seppia ritornano i temi della poesia come ricerca di conoscenza («la rottura di quel velo»); del suo limite fondamentale: l’incomunicabilità (contro l’idea che il poeta debba interpretare e dare indicazioni); e della realtà come illusione: il poeta è in grado di scoprire anche solo per un attimo la realtà («rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo»), ma non di comunicarla («me n’andrò zitto... / col mio segreto»); e la realtà è in effetti un «nulla» e la sua apparenza («alberi case colli») solo un «inganno»:

Forse un mattino andando in un’aria di vetro,

arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:

il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro

di me. Con un terrore di ubriaco.

Poi come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto

alberi case colli per l’inganno consueto.

Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto

tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

(da Ossi di Seppia)

Eugenio Montale: "Piove" (da Satura)

La poesia compare in Satura. La raccolta comprende le poesie composte fra il 1962 e il 1970 e si suddivide in quattro sezioni: “Xenia I” e “Xenia II”, “Satura I” e “Satura II”. Con questi sottotitoli latini Eugenio Montale (Genova 1896 – Milano 1981) allude, per le prime, ai «doni che venivano dati agli ospiti» nel momento che lasciavano la casa (sono poesie dedicate alla moglie Drusilla Tanzi da poco scomparsa) e, per le seconde, alla varietà dei temi di ispirazione nonché alla presenza di toni satirici. “Piove” ha aspetti parodici e sarcastici nei confronti de “La pioggia nel pineto” di D’Annunzio. Ma non è solo questo. È anche una specie di manifesto del pessimismo di Montale ed elegia della condizione umana. Claudio Di Scalzo

senza tonfi

di motorette o strilli

di bambini.

Piove

da un cielo che non ha

nuvole.

Piove

sul nulla che si fa

in queste ore di sciopero

generale.

Piove

sulla tua tomba

a San Felice

a Ema

e la terra non trema

perché non c’è terremoto

né guerra.

Piove

non sulla favola bella

di lontane stagioni,

ma sulla cartella

esattoriale,

piove sugli ossi di seppia

e sulla greppia nazionale.

Piove

sulla Gazzetta Ufficiale

qui dal balcone aperto,

piove sul Parlamento,

piove su via Solferino,

piove senza che il vento

Poesia italiana dopo la Grande Guerra: Ungaretti e Montale

Trascurando la poesia di Saba, che sin dall'anteguerra ha iniziato il suo itinerario di grande appartato e che per ora è poco o punto influente, la guerra e l'immediato dopoguerra distillano anche due esperienze fondamentali e tra loro in buona misura divergenti, se non antitetiche: quella più precoce di Ungaretti (Il porto sepolto, che poi diverrà L'Allegria, è del 1916) e quella di Montale, che pubblica, dopo sporadiche anticipazioni, gli Ossi di seppia nel 1925. Quest'ultima nasce originalissima nel solco di una tradizione che parte è crepuscolare e parte è vociana e inclina subito verso una dimensione discorsiva, ragionativa (paesaggi, oggetti simbolici e commenti esistenziali e psicologici) e moderatamente prosastica (una prosasticità che si apre talora a movenze melodiche, più spesso a sonorità scabre e aspre), prima di aderire ad una più rigorosa poetica degli oggetti, che ha il suo modello in Eliot, con Le occasioni prima e con La bufera poi. Quella di Ungaretti nasce pure originalissima, nel solco però di una tradizione simbolista e avanguardistica (futurista, apollinairiana, espressionista) nel complesso più francese che italiana, e subito inclina con esiti di straordinaria maturità espressiva verso una poesia d'alta concentrazione lirica, di estrema distillazione stilistica, nutrita di immagini isolate e improvvise folgorazioni: lirismo puro, insomma, del tutto alieno dalla discorsività diffusa propria del Montale coevo; lirismo che, caso mai, nei suoi successivi sviluppi muoverà in direzione di un recupero del canto disteso. Nei loro rispettivi settori di influenza sono le due esperienze che, con il tanto minore Cardarelli, dominano il panorama della lirica fra le due guerre fino all'ermetismo.

Il primo fatto destinato a colpire il lettore dell'Allegria sono i cosiddetti "versicoli", e cioè la rarefazione delle parole sullo sfondo della pagina bianca e la frantumazione dei versi tradizionali, ridotti sovente a brevissimi sintagmi, a parole singole. Ma com'è possibile che questo fatto in apparenza puramente grafico, tecnico, lasciasse un segno tanto profondo nella lirica italiana, dopo che praticamente ogni oltraggio alla metrica e alla sintassi tradizionale era stato già perpetrato dalle avanguardie storiche!' Il punto è che L'Allegria realizza una nuova sintassi lirica, che va ben al di là di ogni sperimentalismo precedente (simbolistico e avanguardistico) e giustifica il giudizio di Sanguineti che in essa vede «il più radicale esempio di rinnovamento formale sperimentato dalla lirica del nostro secolo». Quella dell'Allegria, infatti, non è tanto una procedura grafica efficace e originale, è piuttosto un vero e proprio linguaggio di straordinaria intensità ed essenzialità lirica, in cui le rare parole si stagliano sullo spazio bianco della pagina con intensità e forza evocativa analoga (nelle intenzioni) a quella con cui la parola originaria e “autentica” si stagliava nel silenzio. L'obiettivo, ma in gran parte anche il risultato, è dunque la riconquista di una significazione autentica ed essenziale (più pagina bianca che pagina scritta) dopo l'orgia di retorica della poesia dei vari poeti-vati, ma anche dopo il provocatorio profluvio verbale delle avanguardie. Ma la poesia di Ungaretti si nutre anche di una varietà di toni che va dal balbettio al grido, di un lessico ora realistico e crudo ora intimistico e sfumato, di sonorità ora dolci ora aspre e scabre, e di una sintesi tra potenza evocativa (impressionistica) e perentorietà di dizione, nitidezza di contorni (espressionistica), che ne fanno cosa nuova.

È indubbio poi che la situazione contestuale in cui la lirica dell'Allegria vede la luce abbia giovato all'efficacia di questa operazione. La guerra, tragica e orribile quant'altre mai in passato, vanificando la precedente retorica - anche non poetica spesa a magnificare l'interventismo, contribuisce storicamente ad arricchire di significato la riduzione linguistica e stilistica operata dal primo Ungaretti: il poeta sottolinea l'importanza soggettiva, anche psicologica, di quell'evento e della sua personale esperienza al fronte. La guerra mette l'uomo a nudo, gli fa toccare con mano i bisogni materiali e psicologici elementari, gli fa provare i sentimenti essenziali (primitivi, perché essenziali): corporeità e fragilità, paura e speranza, amore e orrore, disperato attaccamento alla vita. Lo mette di fronte ai limiti stessi della condizione umana - la vita, la morte, il dopo; i bisogni materiali, le tensioni spirituali; il contingente, l'assoluto - e instaura una dialettica tra orrore della condizione presente, senso della fragilità, da un lato, e tensione consolatoria e liberatoria nel ricordo, nell'immaginario, nell'altrove metafisico, dall'altro. Ciò porta il giovane uomo proiettato nello sconvolgimento del mondo ad una più matura consapevolezza di sé e dei suoi rapporti con la natura e con la storia, della condizione umana insomma («mi sono riconosciuto / una docile fibra / dell'universo»). Ungaretti di tutto ciò fa materia poetica. E si mette in scena, fante-poeta, anzi uomo senza aggettivi di fronte a se stesso nella notte della guerra, nel silenzio delle veglie, nella desolazione delle macerie, sotto la volta infinita del cielo, alla ricerca del significato dell'esistere, della propria precarietà e transitorietà, che balbetta o grida poche parole essenziali.

La poesia, le parole scarnificate di questa raccolta devono rispondere in qualche misura a questa ricerca: «La poesia è scoperta della condizione umana nella sua essenza, quella d'essere un uomo d'oggi, ma anche un uomo favoloso, come un uomo dei tempi della cacciata dall'Eden», scrive Ungaretti a proposito dei Fiumi. I battiti del cuore, i moti del sentimento, gli interrogativi fondamentali, poche parole pensate o a mala pena pronunciate («... fratelli? // Parola tremante / nella notte // Foglia appena nata»): è questo, dice Ungaretti, che emerge dal buio della propria condizione e dal silenzio della pagina bianca. Così, all'incirca, acquista significato storico più ampio la procedura della rarefazione della parola (che questi temi affronta) nella pagina e della radicale dissoluzione delle unità metriche: i versicoli, insomma.

Non bisogna tuttavia dimenticare che quella di Ungaretti non è una poesia ingenua, davvero elementare e primitiva, ma un'operazione letteraria fortemente consapevole e colta, che ha come retroterra tutta l'esperienza della lirica precedente con cui vuole interagire. Lo vede bene Montale, lirico non affine a Ungaretti né simpaticamente attratto da lui: « I suoi versi brevi, i cosiddetti “versicoli”, si sgranavano sulla pagina verticalmente dando l'illusione di uno spontaneo stillicidio poetico. La pagina bianca, l'incipit maiuscolo di ogni verso suggerivano invece l'impressione di una nuova recuperata classicità. Le due impressioni erano esatte perché Ungaretti non cantava come gli uccelli, anzi era un accanito tormentatore della pagina scritta (famose e innumerabili le sue varianti). Ma accanto al tormento c'era la grazia: il momento giusto, coronamento di un'attesa talvolta lunga». Certo è comunque che la personale esperienza della guerra, le intenzioni ideologiche, divenute temi della raccolta, si fondono felicemente con le intenzioni strettamente letterarie e le procedure formali, arricchendosi reciprocamente di senso.

Tra il testo, frantumi di un discorso non pronunciato e non pronunciabile, unità logicamente indipendenti ma interrelate fra loro analogicamente, e la pagina bianca su cui esso si proietta si istituisce dunque una relazione essenziale. Parola e bianco tipografico, parola e silenzio interagiscono fra loro arricchendosi reciprocamente di significato. Le parole acquistano una sonorità, un'eco, una pregnanza di senso che la collocazione all'interno di un discorso logicamente formulato e articolato potrebbe far loro perdere (è questo in termini concreti la ricerca di un'autenticità di significazione, la "poetica della parola" che muove Ungaretti). Ma anche gli spazi bianchi e cioè i silenzi, che scandiscono parole isolate, si caricano di tensione e quindi di significato; anch'essi vanno “letti” e interpretati, perché stimolano più che mai in passato la cooperazione del lettore, chiamato a proiettarvi sensazioni, intuizioni, emozioni inespresse e pur necessarie perché il testo agisca come deve agire (nelle sue pubbliche letture Ungaretti medesimo era abilissimo nel caricare di senso la singola parola, il singolo fonema, i silenzi stessi). In questa interazione, consapevolmente ricercata e messa in atto, fra parola isolata e spazio bianco, fra parola pronunciata e silenzio sta il potenziale evocativo elevatissimo della lirica del primo Ungaretti.

Alla scarnificazione del discorso logico, sostituito da più labili ed essenziali legami analogici (anche questa essenzialità va messa in conto per distinguere l'analogismo di questo Ungaretti da quello tanto più ricco, ridondante e intricato dei precedenti simbolisti e poi del secondo Ungaretti, dei surrealisti e degli ermetici), corrisponde dunque una concentrazione e un'intensificazione del senso, che è in assoluto l'ideale supremo della lirica, tanto più quant'essa si propone allo stato puro, priva cioè di complicazioni descrittive, narrative o argomentative. Ungaretti porta a compimento questo processo come nessun altro nel Novecento: di qui l'esemplarità e l'enorme influsso dell'Allegria, testimonianza nei momenti di maggior grazia delle potenzialità assolute della poesia. Tanto più se si pensa all'apparente semplicità con cui si realizza questo ideale, accarezzato da tanti poeti prima e dopo Ungaretti (da Mallarmé e Valéry sino agli ermetici) ma sovente caricato nei fatti di eccessive complicazioni intellettualistiche.

La fortuna critica dell'Ungaretti successivo all'Allegria, a partire dalla raccolta Sentimento del tempo (1933), è progressivamente diminuita in questi ultimi anni e c'è chi, forse non del tutto a torto, ha formulato giudizi abbastanza severi. Tuttavia va ricordato, per quest'ultima raccolta, a parte ogni altra considerazione, il grande influsso che essa esercitò sugli ermetici propriamente detti, in virtù del più elaborato e prezioso simbolismo, dell'analogismo più criptico e del linguaggio più incline a recuperare le movenze del canto. Del mutamento di rotta, innanzi tutto formale, Ungaretti stesso fornisce l'occasione e la giustificazione: «Le mie preoccupazioni in quei primi anni del dopoguerra - e non mancavano circostanze a farmi premura erano tutte tese a ritrovare un ordine, un ordine anche, essendo il mio mestiere quello della poesia, nel campo dove per vocazione mi trovo più direttamente compromesso. In quegli anni, non c'era chi non negasse che fosse ancora possibile, nel nostro mondo moderno, una poesia in versi. Non esisteva un periodico, nemmeno il meglio intenzionato, che non temesse, ospitandola, di disonorarsi. Si voleva prosa: poesia in prosa. La memoria a me pareva, invece, una àncora di salvezza: io rileggevo umilmente i poeti, i poeti che cantano [...] cercavo in loro il canto» (cfr. T 101). La svolta si inquadra dunque nel complessivo bisogno di un ritorno all'ordine e, sul piano personale, del recupero di un'armonia espressiva che Ungaretti ora trova realizzata nella poesia della tradizione. E con quel canto rientrano nella lirica ungarettiana un lessico letterario, una «sintassi legata e fluida» (Mengaldo), partiture più complesse e preziose, un linguaggio più intensamente e oscuramente analogico, la mitologia, un gusto tra classicistico e barocco e via dicendo. Il trait d'union tra le due esperienze è costituito forse dalla propensione per un lirismo intenso e concentrato e per una poesia pura, assoluta, non contaminata dalle inclinazioni alla discorsività e alla prosaicità; propensione che non vien meno neppure in questa e nelle successive raccolte, pur se trova diverse vie per manifestarsi. (Mentre Montale - sia detto tra parentesi - può scrivere: «un verso che sia anche prosa è il sogno di tutti i poeti moderni da Browning in poi»). È questo anche il titolo di merito che l'Ungaretti anche di questa seconda stagione mantiene, se non addirittura accresce, agli occhi dei poeti ermetici che in lui (assai più che nel Montale delle Occasioni) vedranno a ragione un maestro.

Red. Manuale di classe

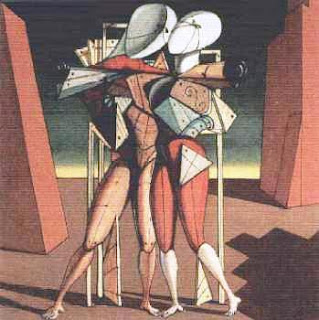

[nel riquadro: De Chirico, Manichini]

giovedì 18 febbraio 2010

Giuseppe Ungaretti. Profilo e poesie commentate

Nacque ad Alessandria d’Egitto nel 1888 da genitori lucchesi (Antonio e Maria Lunardini) emigrati in Egitto al tempo dei lavori per lo scavo del canale di Suez. Il padre era operaio e morì per un incidente sul lavoro quando lui aveva due anni. Studiò nelle migliori scuole di Alessandria e frequentò la Baracca Rossa, un circolo fondato da Enrico Pea, luogo di incontro di anarchici e socialisti. (Enrico Pea, 1881-1956, toscano irregolare e geniale, maniscalco, contadino, rigattiere, mozzo, commerciante di marmi, scrisse racconti e romanzi fra i più interessanti degli anni venti e dell’espressionismo italiano, tra cui il Romanzo di Moscardino, storia della crescita di un ragazzo all’ombra del nonno, straordinaria figura di folle). Aveva 24 anni nel 1912, quando lasciò l’Egitto per proseguire gli studi in Francia. Frequentò a Parigi i corsi del filosofo Henri Bergson e conobbe i maggiori artisti d’avanguardia tra i quali Apollinaire, Léger, Braque, Picasso, Modigliani. Ritornato in Italia, partecipò come semplice soldato alla Prima Guerra mondiale. Terminato il conflitto, si stabilì per qualche tempo a Roma, poi si trasferì in Brasile ad insegnare letteratura italiana e lì, per l’errore di un medico che aveva diagnosticato un’appendicite, gli morì per difterite il figlio di nove anni, Antonello.

Ritornato in Italia, Ungaretti insegnò per molti anni letteratura moderna all’Università di Roma. Morì a Milano nel 1970.

Ungaretti, conformemente alla poetica decadente e simbolista, concepisce la poesia come strumento di conoscenza della realtà. Egli ritiene che sia la conoscenza della realtà interiore della coscienza sia quella della realtà esteriore dell’universo non si raggiungono per via razionale, filosofica o scientifica, ma per via analogica; questa permette di scoprire, per improvvise folgorazioni e illuminazioni, le relazioni intercorrenti tra gli esseri, e attraverso una travagliata esperienza, perviene alla coscienza di sentirsi in armonia con l’universo, alla percezione dell’assoluto e alla fede in Dio.

Pertanto, la sua poesia contiene la storia dell’itinerario del poeta: dall’angoscia esistenziale, derivata dal senso del mistero e del dolore, alla fede rasserenatrice in Dio; dalla condizione di “uomo di pena” a quella di “uomo di fede”.

Questo spiega il titolo Vita di un uomo, che egli volle dare alla raccolta definitiva delle sue opere, e lo svolgimento stesso della sua lirica, quale si articola, in fasi diverse, nelle singole raccolte.

Questa concezione della poesia intesa come ricerca dell’autenticità dell’essere richiedeva un’espressione ad essa adeguata. Ungaretti la individuò nella parola nuda, scabra, essenziale, ricondotta alla purezza e alla freschezza delle origini, quando l’uomo dava i nomi alle cose col senso immediato del suo intimo rapporto con esse.

La poesia di Ungaretti presenta dunque uno svolgimento di contenuti e di forme articolato nelle seguenti raccolte: Il porto sepolto (1916), Allegria d naufragi (1919), Sentimento del tempo (1933), Il dolore (1947), e i frammenti La terra promessa (1950), Un grido e paesaggi (1952), Taccuino del vecchio (1960).

La prima raccolta Il porto sepolto (1916) contiene le prime poesie scritte sul fronte di guerra in trincea, su pezzi di carta occasionali, conservati dal poeta nello zaino. Il titolo, anche se allude ad un porto reale nei pressi di Alessandria, ha soprattutto un significato simbolico: il porto sepolto è il mistero, l’assoluto, alla cui ricerca il poeta si pone con la speranza di approdarvi come in un porto di pace.

Successivamente, le liriche di Il porto sepolto confluiscono nella raccolta Allegria di naufragi (1919) che poi diventerà L’Allegria (1932). Anche questo titolo è allusivo: la guerra è come un naufragio della vita; i superstiti del naufragio sono presi da una sorta di ebbrezza per lo scampato pericolo e superano lo sgomento e il dolore con la fede e la speranza di un domani migliore.

Le due raccolte contengono in gran parte le impressioni della Prima Guerra mondiale: il sentimento dell’attaccamento alla vita, che spinge il poeta a scrivere lettere piene d’amore, quando è costretto a passare un’intera nottata vicino a un compagno massacrato (Veglia);il cuore impietrito dal dolore, divenuto simile alla pietra refrattaria del San Michele, indurita dal sole (Sono una creatura);il cuore ancora più straziato delle case sbriciolate dalla guerra, per la morte di tanti che gli corrispondevano (San Martino del Carso);il sentimento della precarietà della vita: Si sta come / D’autunno / sugli alberi / le foglie (Soldati); il sentirsi docile fibra dell’universo, quando, durante un momento di pausa della guerra, il poeta si bagna nelle acque dell’Isonzo e ricorda altri fiumi (il Serchio, il Nilo, la Senna); infine il disperato anelito a un paese innocente (Girovago), di uomini degni, liberi e fraterni.

In contrasto con la retorica dannunziana e nazionalistica, Ungaretti sente la guerra non come un’occasione di eroismo o di esaltazione patriottica, ma come una fatalità ineluttabile che si abbatte sull’umile e povera gente d’Italia, la quale la subisce con virile rassegnazione, con semplicità di gesti e di parole, perché la guerra restituisce l’uomo alla condizione di creatura fragile e indifesa.

Ungaretti vuole esprimere questa condizione umana, che è anche la sua, di combattente diseroicizzato, e lo fa in poesie brevi, a volte brevissime, ridotte a semplici notazioni, ma estremamente dense di significato: poesie da meditare, non da declamare, contenenti impressioni fulminee, profonde. E per esprimere queste impressioni, frutto di una scelta etica di fronte alla guerra, che lo colloca dalla parte della sofferenza, il poeta rinuncia alla retorica, ai metri e ai versi tradizionali, avvalendosi di versi liberi, di parole semplici, essenziali, scavate, ricondotte alla loro primitiva purezza e freschezza.

Egli ricorre, inoltre, ai mezzi tecnici escogitati già dai simbolisti e dai futuristi: l’accostamento paratattico. l’abolizione della punteggiatura, l’impiego di spazi bianchi e di pause, i titoli suggestivi ed evocativi, l’uso dell’analogia e della sinestesia per congiungere velocemente sensazioni e sentimenti diversi.

Terminata la guerra, Ungaretti continua la sua meditazione sulla poesia e sulla condizione dell’uomo. La prima lo porta al recupero dell’endecasillabo e del settenario. Tale scelta, tuttavia, non si riduce ad una pura esercitazione stilistica e metrica, ma risponde all’esigenza morale del poeta di comunicare agli uomini le sue arcane scoperte, di essere, insomma, il poeta “veggente”, teorizzato dai simbolisti e da Rimbaud.

Quanto alla meditazione sulla condizione dell’uomo, il titolo della nuova raccolta, Sentimento del tempo, è allusivo: significa sentimento del veloce scorrere del tempo, del rapido fluire delle cose, delle persone amate, che produce, per contrasto, la nostalgia del passato e un più tenace attaccamento alla vita. Ma accanto al fluire delle cose appare l’altro tema della raccolta, il sentimento di Dio, in cui si placa l’angoscia esistenziale del poeta.

Per giudizio unanime della critica le poesie contenute ne L’Allegria e nel Sentimento del tempo sono tra le più suggestive di Ungaretti.

Le poesie raccolte in Il dolore furono scritte dal 1940 al 1946 e traggono origine da due esperienze del poeta: la prima personale e individuale (la morte del figlio), l’altra universale, la tragedia della Seconda Guerra mondiale, che ispira al poeta un messaggio d’amore e di solidarietà tra gli uomini (Non gridate più...).

Le altre raccolte La terra promessa (1950), Un grido e paesaggi (1952) e il Taccuino del vecchio (1960) trattano ancora i temi del dolore, del tempo, di Dio, ma la sincerità dell’ispirazione è soverchiata da una compiaciuta letterarietà di forme.

Un cenno a parte merita La terra promessa, una raccolta di liriche che dovevano costituire un poema, un libretto d’opera che però non fu condotto a termine. Il tema era la storia del viaggio avventuroso di Enea. Del progetto restano solo alcuni frammenti, come i Cori che descrivono gli stati d’animo di Didone, e contengono le meditazioni sulla morte, sul tempo e sull’amore.

Alle poesie di Ungaretti si aggiungono anche le numerose traduzioni:da Shakespeare, Racine, Géngora, ecc.

Ungaretti, la cui fama fu dapprima ristretta negli ambienti della critica, è oggi considerato uno dei più grandi poeti contemporanei.

Egli è stato il dissolvitore del linguaggio poetico tradizionale e il creatore di un linguaggio poetico nuovo, meglio aderente al sentimento del poeta e alla disincantata vita moderna. Il recupero dell’endecasillabo e del settenario in Sentimento del tempo, dopo l’esperienza innovatrice dell’Allegria, dà un connotato preciso alla sua posizione che è quella di un “classicismo moderno”, di una “avanguardia nella tradizione”. Questo spiega il suo amore per il Petrarca e il Leopardi, da lui considerato come il punto d’avvio di ogni poetica.

In questa sintesi tra antico e modernoegli supera il disgregamento psicologico e formale dei simbolisti e dei futuristi e conserva un posto di rilievo nella storia della poesia contemporanea.

Parafrasi e commento di alcune poesie

Da L’Allegria

VEGLIA

Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Un’intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

Qui la guerra è vista nella sua tragica ed assurda disumanità, in modo del tutto opposto alle celebrazioni retoriche dei futuristi, che la chiamarono “sola igiene del mondo” (Marinetti), di D’Annunzio e degli interventisti.

Veglia è scritta con la tecnica consueta di Ungaretti, volta alla ricerca della parola scarnificata, essenziale, pura o assoluta, immune cioè dalle incrostazioni del linguaggio convenzionale. Ungaretti stesso spiegò la ragione di tale ricerca. «Stando tra i morti», egli scrisse, «non c’era tempo: bisognava dire delle parole decise, assolute, ecco allora questa necessità di esprimersi con pochissime parole, di ripulirsi (liberarsi) della retorica, di non dire che quello che era necessario».

La poesia indica la ragione della veglia notturna del poeta.

Per un’intera notte buttato (come uno straccio) accanto ad un compagno massacrato, con la bocca deformata rivolta verso il plenilunio, e con le mani congestionate, impresse nel silenzio assorto della mia anima (col gesto disperato di aggrapparsi alla vita), ho scritto lettere d’amore (mosso da un incoercibile bisogno di affetto). Mai come in quel momento, (davanti all’orrore della morte violenta) ho sentito un più intenso attaccamento alla vita, un attaccamento, si badi, non egoistico, ma sentito come protesta contro la guerra, come proclamazione del diritto di tutti gli uomini alla vita.

Il plenilunio verso cui è rivolta la bocca del compagno massacrato, è il simbolo della dolcezza e della bellezza della vita.

FRATELLI

Mariano il 15 luglio 1916

Di che reggimento siete

fratelli?

Parola tremante

nella notte

Foglia appena nata

Nell’aria spasimante

involontaria rivolta

dell’uomo presente alla sua

fragilità

Fratelli

Anche questa poesia rispecchia, come tante altre, la visione tragica che della guerra ebbe il poeta.

Ungaretti non vede la guerra come una palestra di patriottismo o un’occasione di eroismo, ma, per la mostruosità della violenza e la presenza sempre incombente della morte, come un momento tragico, in cui l’uomo acquista coscienza della propria fragilità e precarietà, sente un inconscio impulso di rivolta e avverte il bisogno di unirsi agli altri, di avere vicino un cuore fraterno.

In una notte di guerra egli vede passare un reparto di soldati e, chiamandoli istintivamente “fratelli”, domanda di che reggimento sono.

La parola risuona (dolce) nella notte, tremante (di commozione), come una foglia appena nata, vibrante di nuova vita e di speranza.

Nell’aria spasimante, cioè tutta tesa dall’angoscia della guerra, la parola “fratelli” non è soltanto dolce e grata, ma è carica di un impulso d’inconscia ribellione contro la sorte che costringe gli uomini all’assurdità e ai rischi della guerra, nella piena coscienza della loro fragilità e precarietà.

C’ERA UNA VOLTA

Quota Centoquarantuno l’1 agosto 1916

Bosco Cappuccio

ha un declivio

di velluto verde

come una dolce poltrona

Appisolarmi là

solo

in un caffè remoto

con una luce fievole

come questa

di questa luna

Nell’arido pomeriggio carsico, in piena guerra, il poeta, per un improvviso mutamento di un tratto del paesaggio, trova uno spiraglio di evasione e di sogno.

Bosco Cappuccio è il nome del colle che ha offerto al poeta lo spunto per questa lirica. Egli nota che (contrariamente all’arido paesaggio dei dintorni) esso ha il declivio, cioè il terreno in pendio, coperto di erba verde, morbida e folta, come il velluto, che gli richiama alla mente la comodità di una riposante poltrona.

L’immagine della poltrona porta il poeta lontano. Egli non è più spiritualmente sul Carso straziato dalla violenza della guerra. ma (a Parigi), in un caffè remoto, appartato (dove gli sarebbe dolce) appisolarsi alla luce di una lampada fioca, come la luce della luna che imbianca Bosco Cappuccio.

Dato il momento e il luogo in cui si trova (la guerra, il Carso), il sogno appare tale in tutta la sua irrealtà, sicché l’appisolarsi nella quiete di un caffè, più che una speranza proiettata nel futuro dopoguerra, risulta un dolce ricordo del passato, quando, prima della guerra, il poeta viveva a Parigi ed era un assiduo frequentatore di caffè, dove incontrava letterati e artisti suoi amici. Per questo il titolo della lirica è C’era una volta:l’inizio consueto di tutte le favole.

SONO UNA CREATURA

Valloncello di Cima quattro il 5 agosto 1916

Come questa pietra

del S. Michele

così fredda

così dura

così prosciugata

così refrattaria

così totalmente

disanimata

Come questa pietra

è il mio pianto

che non si vede

La morte

si sconta

vivendo

Il monte San Michele, presso Gorizia, che ha ispirato a Ungaretti questa lirica de L’Allegria, fu teatro di aspri combattimenti durante la guerra. Il poeta, volendo esprimere la sua pena dinanzi agli orrori della guerra, sottolinea l’analogia tra la pietra della montagna e il suo animo impietrito dal dolore. E lo fa a ragion veduta, perché la guerra con la sua disumanità gli appare come una sofferenza cosmica, che accomuna gli uomini e gli elementi del creato.

La poesia si apre con un lungo paragone fatto di termini scabri, essenziali, fortemente cadenzati, che denotano l’estrema aridità e durezza del paesaggio per meglio evidenziare il secondo termine del paragone, costituito dall’animo impietrito del poeta.

Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così arida, così inerte, così totalmente priva di un minimo segno di vita, (proprio) come questa pietra è il mio dolore (di creatura sensibile) che (però) non si vede (perché è tutto chiuso nel mio animo e non ha né il dono delle lacrime, che sono sempre uno sfogo, né quello della morte, che comunque è sempre una liberazione).

Il privilegio di essere scampato alla morte si sconta, si paga, vivendo in un cupo dolore.

I FIUMI

Cotici il 16 agosto 1916

Mi tengo a quest’albero mutilato

abbandonato in questa dolina

che ha il languore

di un circo

prima e dopo lo spettacolo

e guardo

il passaggio quieto

delle nuvole sulla luna

Stamani mi sono disteso

in un urna d’acqua

e come una reliquia

ho riposato

L’Isonzo scorrendo

mi levigava

come un suo sasso

Ho tirato su

le mie quattr’ossa

e me ne sono andato

come un acrobata

sull’acqua

Mi sono accoccolato

vicino ai miei panni

sudici di guerra

e come un beduino

mi sono chinato a ricevere

il sole

Questo è l’Isonzo

e qui meglio

mi sono riconosciuto

una docile fibra

dell’universo

Il mio supplizio

è quando

non mi credo

in armonia

Ma quelle occulte

mani

che m’intridono

mi regalano

la rara

felicità

Ho ripassato

le epoche

della mia vita

Questi sono

i miei fiumi

Questo è il Serchio

al quale hanno attinto

duemil’anni forse

di gente mia campagnola

e mio padre e mia madre

Questo è il Nilo

che mi ha visto

nascere e crescere

e ardere d’inconsapevolezza

nelle estese pianure

Questa è la Senna

e in quel suo torbido

mi sono rimescolato

e mi sono riconosciuto

Questi sono i miei fiumi

contati nell’Isonzo

Questa è la mia nostalgia

che in ognuno

mi traspare

ora ch’è notte

che la mia vita mi pare

una corolla

di tenebre

(In un giorno di calma sul fronte) me ne sto vicino ad un albero mutilato, spezzato dalle granate, tutto solo (aperto, però, alla contemplazione della natura) in una dolina (cavità naturale del terreno carsico) che ha l’aspetto desolato (il languore) di un circo prima e dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio tranquillo delle nuvole sulla luna.

Questa mattina mi sono bagnato in una pozza (dell’Isonzo), simile ad un’urna e in essa mi sono disteso, come una reliquia (col mio corpo sopravvissuto alla furia della battaglia).

Ero così abbandonato e compenetrato nella natura del fiume, che l’Isonzo, scorrendo su di me, mi levigava,come se fossi un suo sasso.

Poi ho tirato su le mie quattr’ossa, il mio fragile corpo, e sono uscito dal fiume (camminando sull’acqua) con la cauta sicurezza di un acrobata; quindi mi sono accoccolato (mi son posto, cioè, a sedere sulle calcagna) vicino ai miei panni sporchi del fango della trincea, e mi sono piegato come un beduino per ricevere il sole.

Nelle acque dell’Isonzo (a contatto della natura) mi sono sentito meglio (che in altri momenti), un elemento docile (fibra) dell’universo (in perfetta consonanza con esso). La mia pena sorge quando (come fra gli orrori della guerra) non mi sento in armonia col creato.

Ma le acque dell’Isonzo, come mani invisibili, mi compenetrano e mi donano la felicità, rara (in guerra) di sentirmi in intima comunione non solo con la natura, ma anche col mio passato.

Perciò ho rievocato le epoche della mia vita, scandite dalle acque di altri fiumi (il Serchio, il Nilo, la Senna).

Il Serchio è il fiume della terra di origine (Lucca) della mia famiglia di gente campagnola, di mio padre e di mia madre.

Il Nilo è il fiume che mi ha visto nascere e crescere e abbandonarmi agli ardori istintivi, inconsapevoli, della giovinezza, nelle vaste pianure dell’Egitto.

La Senna,infine, è il fiume della mia maturazione spirituale e artistica, perché nelle acque limacciose, torbide della Senna (simbolo dei fermenti culturali e artistici di Parigi) io mi rimescolai e acquistai la consapevolezza di me stesso.

Mentre questa mattina ero immerso nell’Isonzo, ho rievocato questi altri fiumi, ognuno dei quali rappresenta una fase importante della mia vita. Dai ricordi di essi mi deriva una soave nostalgia, un dolce rimpianto ora che è scesa la notte; e la mia vita (esposta ai rischi della guerra, nella sua fragilità e precarietà) è simile a un fiore tremante nell’oscurità della notte (una corolla di tenebre).

Così la poesia, iniziata con un senso di sollievo e di refrigerio in una giornata di calma, simboleggiata dal quieto passaggio delle nuvole sulla luna e dalla visione del poeta immerso nelle acque dell’Isonzo, si chiude con l’immagine delle tenebre della notte, che, per chi è esposto ai rischi di guerra, sono un presagio di dolore e di morte.

SAN MARTINO DEL CARSO

Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916

Di queste case

non è rimasto

che qualche

brandello di muro

Di tanti

che mi corrispondevano

non è rimasto

neppure tanto

Ma nel cuore

nessuna croce manca

E’ il mio cuore

il paese più straziato

Il tema di San Martino del Carso è ancora quello della guerra, vista come uno strumento di distruzione, di morte e di straziante dolore.

Con un procedimento analogo a quello di altre liriche de L’Allegria,il poeta trae lo spunto da un dato realistico-oggettivo, le macerie, cioè, di San Martino, un paesino quasi completamente distrutto dai tiri dell’artiglieria; quindi, ripiegandosi su se stesso, scopre un’analogia tra il paese devastato ed il suo spirito straziato per la morte di tanti compagni travolti dalla furia devastatrice della guerra.

Dopo i tiri dell’artiglieria, delle case di San Martino del Carso non è rimasto che qualche frammento di muro.

Di tanti compagni, legati a me da reciproco affetto e dal comune pericolo, non è rimasto neppure tanto, cioè neppure un brandello del loro corpo.

Ma essi vivono tutti nel mio cuore, dove, come in un cimitero, per ognuno di essi vi è una croce. Perciò di tutti i paesi straziati dalla guerra, il mio cuore è il paese più straziato.

In questa brevissima lirica, il tema è ancora la guerra, vista nella sua tragica vicenda di dolore e di morte.

Il poeta, che ha visto morire tanti compagni durante i combattimenti, ha voluto rappresentare l’estrema precarietà della vita dei soldati veramente sospesa a un esile filo, evidenziandola con un paragone efficacissimo.

I soldati (nella loro condizione di esseri esposti quotidianamente ai rischi della guerra) sono simili alle foglie d’autunno sugli alberi, le quali al più lieve soffio di vento si staccano dai rami e cadono per marcire nel terreno.

L’analogia è espressa in pochi versi, brevi, essenziali, dal tono epigrammatico, per fare meglio risaltare l’inesorabile destino di morte che grava su ogni combattente.

da Sentimento del Tempo

LA MADRE

1930

E il cuore quando d’un ultimo battito

Avrà fatto cadere il muro d’ombra,

Per condurmi, Madre, sino al Signore,

Come una volta mi darai la mano.

In ginocchio,decisa,

Sarai una statua davanti all’Eterno,

Come già ti vedeva

Quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,

Come quando spirasti

Dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,

Ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,

E avrai negli occhi un rapido sospiro.

La poesia fa parte della raccolta Sentimento del tempo. Qui Ungaretti abbandona i modi sperimentali de l’Allegria, e si volge alla ricerca della poesia “pura”, concentrata in improvvise folgorazioni e con il recupero dei versi tradizionali, specialmente l’endecasillabo e il settenario così cari al Leopardi. Nei contenuti si apre al colloquio con gli uomini e ai temi di più vasta umanità.

La poesia fu scritta per la morte della madre nel 1930 e fonde insieme in circolare unità il passato e il futuro del poeta, il mondo terreno e quello dell’eternità.

Comincia con la congiunzione copulativa e, quasi a indicare la continuazione di un discorso iniziato tra sé e sé, come a dire: “è vero che la morte oggi ci ha separati, ma un giorno torneremo a rivederci per stare sempre insieme”.

E quando lì mio cuore, coi suo ultimo battito, avrà fiatto cadere il muro d’ombra (avrà, cioè, squarciato il velo del mistero che separa il mondo terreno da quello dell’al di là), tu, come una volta (quando ero bambino) mi darai la mano per condurmi davanti al Signore (ed essere da lui giudicato).

In ginocchio, ben ferma (nel proposito di ottenere per me il perdono delle colpe) starai immobile come una statua davanti all’Eterno, come quando Egli ti vedeva (pregare, con la stessa devozione) mentre eri ancora in vita.

Alzerai tremante per l’ansietà le vecchie braccia, come quando spirasti (chiedendo a Dio la mia salvezza) con un’umile offerta di te.

E solo quando Egli mi avrà perdonato, liberata dall’ansietà per la mia salvezza, ti verrà il desiderio di guardarmi.

Ricorderai di avermi tanto atteso e (finalmente) avrai negli occhi una luce di sollievo, di gioia e di amore (un rapido sospiro)

Da Il dolore

NON GRIDATE PIU’

Cessate d’uccidere i morti,

Non gridate più, non gridate

Se li volete ancora udire,

Se sperate di non perire.

Hanno l’impercettibile sussurro,

Non fanno più rumore

Del crescere dell’erba,

Lieta dove non passa l’uomo.

È una poesia di profondo impegno morale e civile, ispirata al poeta dalla “Guerra fredda”. Così erano chiamati i contrasti scoppiati, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, tra le nazioni occidentali e i paesi del blocco comunista, separati dalla “Cortina di ferro” - come la chiamò Winston Churchillin un discorso tenuto a Fulton, nel Missouri. nel marzo 1946 - costituita da una linea ideale tra Stettino (Polonia) e Trieste, che separava i due mondi contrapposti. I contrasti furono a volte di tale gravità da far temere lo scoppio di una Terza guerra mondiale.

Quei contrasti non si verificarono soltanto nei rapporti internazionali, ma anche nell’interno di alcuni Stati, come l’Italia, determinando lotte, spesso anche cruente, ispirate dalle contrapposte ideologie. Fu allora che si levarono le voci di alcuni poeti a condannare la violenza e ad esortare gli uomini alla pacificazione dei animi in nome delle sofferenze e dei lutti recenti. In quell’occasione perfino i poeti ermetici ed i loro epigoni, come Quasimodo, Gatto, Sereni, Luzi, sentirono il dovere di uscire dal proprio narcisistico isolamento e di far sentire il loro giù di dolore per gli odi e le passioni che dividevano ancora gli uomini sopravvissuti all’inumano conflitto.

Non gridate più è la poesia con cui Ungaretti, con brevità e semplicità di parole, fece sentire la propria voce, esortando gli uomini a porre fine ai rancori e a raccogliersi in religioso silenzio, per ascoltare il messaggio di pace, di speranza e civiltà, che saliva dalle tombe in cui giacevano tutte le vittime della guerra. Non ascoltare la fievole voce dei morti era come ucciderli un’altra volta, perché significava che il loro sacrificio era stato vano ed inutile.

Finitela di uccidere (una seconda volta) i morti (con le vostre risse e i vostri clamori) non gridate più, non gridate, se volete ancora ascoltare il loro messaggio (di pace, di corcordia e di amore), se sperate di non perire, di salvare voi stessi e i valori della civiltà umana.

(I morti) hanno una voce fievole, impercettibile; essi non fanno più rumore dell’erba che cresce fitta e rigogliosa, dove regna il silenzio ed essa non viene calpestata dall’uomo.

Perciò - è la conclusione (non Scritta) a cui vuole giungere il poeta - solo raccogliendovi in religioso e riverente silenzio, potete ascoltare il messaggio dei morti, valorizzare il loro sacrificio e salvare voi stessi, la vostra dignità di uomini civili.

I critici, a proposito di questa poesia di Ungaretti, ritengono che il poeta abbia svolto un motivo affine a quello della foscoliana corrispondenza d’amorosi sensi (nei Sepolcri), ossia di un dialogo ideale tra i vivi e i morti.

Tuttavia è stato giustamente osservato che si tratta solo di un’affinità generica, perché le motivazioni del dialogo ideale tra i vivi e i morti sono ben diverse, dovute alla diversità delle epoche storiche a cui si riferiscono i due poeti.

Il Foscolo volendo scuotere gli italiani del suo tempo dal loro torpore spirituale e indurli a combattere per la liberazione della patria, fu mosso da un intento patriottico quando scrisse che le tombe dei grandi spingono gli animi forti a compiere imprese magnanime e gloriose. Ungaretti, invece, volendo esortare gli italiani del suo tempo a deporre gli odi e a vivere in pace tra loro, fu mosso da un intento squisitamente morale e civile, e pertanto affidò ai morti non il compito di spingere gli uomini a compiere imprese gloriose e magnanime, ma quello di indurre gli italiani a non azzuffarsi più tra loro, a meditare sulla disumanità e la follia delle guerre, a godere i frutti della pace e della convivenza civile. Quella del Foscolo è dunque una esortazione energica e battagliera. mirando ad accendere negli uomini a passione e l’ideale patriottico; quella di Ungaretti, invece, è pacata e mira a far ragionare gli uomini sugli effetti nefasti dell’odio e delle guerre che affliggono e disonorano l’umanità.

In breve: Foscolo, facendo leva sulla corrispondenza d’amorosi sensi tra i vivi e i morti parla al sentimento degli Italiani, Ungaretti alla loro ragione.