Trascurando la poesia di Saba, che sin dall'anteguerra ha iniziato il suo itinerario di grande appartato e che per ora è poco o punto influente, la guerra e l'immediato dopoguerra distillano anche due esperienze fondamentali e tra loro in buona misura divergenti, se non antitetiche: quella più precoce di Ungaretti (Il porto sepolto, che poi diverrà L'Allegria, è del 1916) e quella di Montale, che pubblica, dopo sporadiche anticipazioni, gli Ossi di seppia nel 1925. Quest'ultima nasce originalissima nel solco di una tradizione che parte è crepuscolare e parte è vociana e inclina subito verso una dimensione discorsiva, ragionativa (paesaggi, oggetti simbolici e commenti esistenziali e psicologici) e moderatamente prosastica (una prosasticità che si apre talora a movenze melodiche, più spesso a sonorità scabre e aspre), prima di aderire ad una più rigorosa poetica degli oggetti, che ha il suo modello in Eliot, con Le occasioni prima e con La bufera poi. Quella di Ungaretti nasce pure originalissima, nel solco però di una tradizione simbolista e avanguardistica (futurista, apollinairiana, espressionista) nel complesso più francese che italiana, e subito inclina con esiti di straordinaria maturità espressiva verso una poesia d'alta concentrazione lirica, di estrema distillazione stilistica, nutrita di immagini isolate e improvvise folgorazioni: lirismo puro, insomma, del tutto alieno dalla discorsività diffusa propria del Montale coevo; lirismo che, caso mai, nei suoi successivi sviluppi muoverà in direzione di un recupero del canto disteso. Nei loro rispettivi settori di influenza sono le due esperienze che, con il tanto minore Cardarelli, dominano il panorama della lirica fra le due guerre fino all'ermetismo.

Il primo fatto destinato a colpire il lettore dell'Allegria sono i cosiddetti "versicoli", e cioè la rarefazione delle parole sullo sfondo della pagina bianca e la frantumazione dei versi tradizionali, ridotti sovente a brevissimi sintagmi, a parole singole. Ma com'è possibile che questo fatto in apparenza puramente grafico, tecnico, lasciasse un segno tanto profondo nella lirica italiana, dopo che praticamente ogni oltraggio alla metrica e alla sintassi tradizionale era stato già perpetrato dalle avanguardie storiche!' Il punto è che L'Allegria realizza una nuova sintassi lirica, che va ben al di là di ogni sperimentalismo precedente (simbolistico e avanguardistico) e giustifica il giudizio di Sanguineti che in essa vede «il più radicale esempio di rinnovamento formale sperimentato dalla lirica del nostro secolo». Quella dell'Allegria, infatti, non è tanto una procedura grafica efficace e originale, è piuttosto un vero e proprio linguaggio di straordinaria intensità ed essenzialità lirica, in cui le rare parole si stagliano sullo spazio bianco della pagina con intensità e forza evocativa analoga (nelle intenzioni) a quella con cui la parola originaria e “autentica” si stagliava nel silenzio. L'obiettivo, ma in gran parte anche il risultato, è dunque la riconquista di una significazione autentica ed essenziale (più pagina bianca che pagina scritta) dopo l'orgia di retorica della poesia dei vari poeti-vati, ma anche dopo il provocatorio profluvio verbale delle avanguardie. Ma la poesia di Ungaretti si nutre anche di una varietà di toni che va dal balbettio al grido, di un lessico ora realistico e crudo ora intimistico e sfumato, di sonorità ora dolci ora aspre e scabre, e di una sintesi tra potenza evocativa (impressionistica) e perentorietà di dizione, nitidezza di contorni (espressionistica), che ne fanno cosa nuova.

È indubbio poi che la situazione contestuale in cui la lirica dell'Allegria vede la luce abbia giovato all'efficacia di questa operazione. La guerra, tragica e orribile quant'altre mai in passato, vanificando la precedente retorica - anche non poetica spesa a magnificare l'interventismo, contribuisce storicamente ad arricchire di significato la riduzione linguistica e stilistica operata dal primo Ungaretti: il poeta sottolinea l'importanza soggettiva, anche psicologica, di quell'evento e della sua personale esperienza al fronte. La guerra mette l'uomo a nudo, gli fa toccare con mano i bisogni materiali e psicologici elementari, gli fa provare i sentimenti essenziali (primitivi, perché essenziali): corporeità e fragilità, paura e speranza, amore e orrore, disperato attaccamento alla vita. Lo mette di fronte ai limiti stessi della condizione umana - la vita, la morte, il dopo; i bisogni materiali, le tensioni spirituali; il contingente, l'assoluto - e instaura una dialettica tra orrore della condizione presente, senso della fragilità, da un lato, e tensione consolatoria e liberatoria nel ricordo, nell'immaginario, nell'altrove metafisico, dall'altro. Ciò porta il giovane uomo proiettato nello sconvolgimento del mondo ad una più matura consapevolezza di sé e dei suoi rapporti con la natura e con la storia, della condizione umana insomma («mi sono riconosciuto / una docile fibra / dell'universo»). Ungaretti di tutto ciò fa materia poetica. E si mette in scena, fante-poeta, anzi uomo senza aggettivi di fronte a se stesso nella notte della guerra, nel silenzio delle veglie, nella desolazione delle macerie, sotto la volta infinita del cielo, alla ricerca del significato dell'esistere, della propria precarietà e transitorietà, che balbetta o grida poche parole essenziali.

La poesia, le parole scarnificate di questa raccolta devono rispondere in qualche misura a questa ricerca: «La poesia è scoperta della condizione umana nella sua essenza, quella d'essere un uomo d'oggi, ma anche un uomo favoloso, come un uomo dei tempi della cacciata dall'Eden», scrive Ungaretti a proposito dei Fiumi. I battiti del cuore, i moti del sentimento, gli interrogativi fondamentali, poche parole pensate o a mala pena pronunciate («... fratelli? // Parola tremante / nella notte // Foglia appena nata»): è questo, dice Ungaretti, che emerge dal buio della propria condizione e dal silenzio della pagina bianca. Così, all'incirca, acquista significato storico più ampio la procedura della rarefazione della parola (che questi temi affronta) nella pagina e della radicale dissoluzione delle unità metriche: i versicoli, insomma.

Non bisogna tuttavia dimenticare che quella di Ungaretti non è una poesia ingenua, davvero elementare e primitiva, ma un'operazione letteraria fortemente consapevole e colta, che ha come retroterra tutta l'esperienza della lirica precedente con cui vuole interagire. Lo vede bene Montale, lirico non affine a Ungaretti né simpaticamente attratto da lui: « I suoi versi brevi, i cosiddetti “versicoli”, si sgranavano sulla pagina verticalmente dando l'illusione di uno spontaneo stillicidio poetico. La pagina bianca, l'incipit maiuscolo di ogni verso suggerivano invece l'impressione di una nuova recuperata classicità. Le due impressioni erano esatte perché Ungaretti non cantava come gli uccelli, anzi era un accanito tormentatore della pagina scritta (famose e innumerabili le sue varianti). Ma accanto al tormento c'era la grazia: il momento giusto, coronamento di un'attesa talvolta lunga». Certo è comunque che la personale esperienza della guerra, le intenzioni ideologiche, divenute temi della raccolta, si fondono felicemente con le intenzioni strettamente letterarie e le procedure formali, arricchendosi reciprocamente di senso.

Tra il testo, frantumi di un discorso non pronunciato e non pronunciabile, unità logicamente indipendenti ma interrelate fra loro analogicamente, e la pagina bianca su cui esso si proietta si istituisce dunque una relazione essenziale. Parola e bianco tipografico, parola e silenzio interagiscono fra loro arricchendosi reciprocamente di significato. Le parole acquistano una sonorità, un'eco, una pregnanza di senso che la collocazione all'interno di un discorso logicamente formulato e articolato potrebbe far loro perdere (è questo in termini concreti la ricerca di un'autenticità di significazione, la "poetica della parola" che muove Ungaretti). Ma anche gli spazi bianchi e cioè i silenzi, che scandiscono parole isolate, si caricano di tensione e quindi di significato; anch'essi vanno “letti” e interpretati, perché stimolano più che mai in passato la cooperazione del lettore, chiamato a proiettarvi sensazioni, intuizioni, emozioni inespresse e pur necessarie perché il testo agisca come deve agire (nelle sue pubbliche letture Ungaretti medesimo era abilissimo nel caricare di senso la singola parola, il singolo fonema, i silenzi stessi). In questa interazione, consapevolmente ricercata e messa in atto, fra parola isolata e spazio bianco, fra parola pronunciata e silenzio sta il potenziale evocativo elevatissimo della lirica del primo Ungaretti.

Alla scarnificazione del discorso logico, sostituito da più labili ed essenziali legami analogici (anche questa essenzialità va messa in conto per distinguere l'analogismo di questo Ungaretti da quello tanto più ricco, ridondante e intricato dei precedenti simbolisti e poi del secondo Ungaretti, dei surrealisti e degli ermetici), corrisponde dunque una concentrazione e un'intensificazione del senso, che è in assoluto l'ideale supremo della lirica, tanto più quant'essa si propone allo stato puro, priva cioè di complicazioni descrittive, narrative o argomentative. Ungaretti porta a compimento questo processo come nessun altro nel Novecento: di qui l'esemplarità e l'enorme influsso dell'Allegria, testimonianza nei momenti di maggior grazia delle potenzialità assolute della poesia. Tanto più se si pensa all'apparente semplicità con cui si realizza questo ideale, accarezzato da tanti poeti prima e dopo Ungaretti (da Mallarmé e Valéry sino agli ermetici) ma sovente caricato nei fatti di eccessive complicazioni intellettualistiche.

La fortuna critica dell'Ungaretti successivo all'Allegria, a partire dalla raccolta Sentimento del tempo (1933), è progressivamente diminuita in questi ultimi anni e c'è chi, forse non del tutto a torto, ha formulato giudizi abbastanza severi. Tuttavia va ricordato, per quest'ultima raccolta, a parte ogni altra considerazione, il grande influsso che essa esercitò sugli ermetici propriamente detti, in virtù del più elaborato e prezioso simbolismo, dell'analogismo più criptico e del linguaggio più incline a recuperare le movenze del canto. Del mutamento di rotta, innanzi tutto formale, Ungaretti stesso fornisce l'occasione e la giustificazione: «Le mie preoccupazioni in quei primi anni del dopoguerra - e non mancavano circostanze a farmi premura erano tutte tese a ritrovare un ordine, un ordine anche, essendo il mio mestiere quello della poesia, nel campo dove per vocazione mi trovo più direttamente compromesso. In quegli anni, non c'era chi non negasse che fosse ancora possibile, nel nostro mondo moderno, una poesia in versi. Non esisteva un periodico, nemmeno il meglio intenzionato, che non temesse, ospitandola, di disonorarsi. Si voleva prosa: poesia in prosa. La memoria a me pareva, invece, una àncora di salvezza: io rileggevo umilmente i poeti, i poeti che cantano [...] cercavo in loro il canto» (cfr. T 101). La svolta si inquadra dunque nel complessivo bisogno di un ritorno all'ordine e, sul piano personale, del recupero di un'armonia espressiva che Ungaretti ora trova realizzata nella poesia della tradizione. E con quel canto rientrano nella lirica ungarettiana un lessico letterario, una «sintassi legata e fluida» (Mengaldo), partiture più complesse e preziose, un linguaggio più intensamente e oscuramente analogico, la mitologia, un gusto tra classicistico e barocco e via dicendo. Il trait d'union tra le due esperienze è costituito forse dalla propensione per un lirismo intenso e concentrato e per una poesia pura, assoluta, non contaminata dalle inclinazioni alla discorsività e alla prosaicità; propensione che non vien meno neppure in questa e nelle successive raccolte, pur se trova diverse vie per manifestarsi. (Mentre Montale - sia detto tra parentesi - può scrivere: «un verso che sia anche prosa è il sogno di tutti i poeti moderni da Browning in poi»). È questo anche il titolo di merito che l'Ungaretti anche di questa seconda stagione mantiene, se non addirittura accresce, agli occhi dei poeti ermetici che in lui (assai più che nel Montale delle Occasioni) vedranno a ragione un maestro.

Red. Manuale di classe

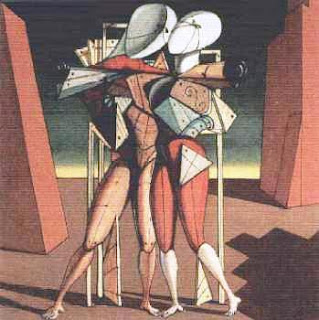

[nel riquadro: De Chirico, Manichini]

Nessun commento:

Posta un commento